另外,我接触过的一位福建籍友人也有类似的情况,他主观上认为梧州当地的六堡茶很“脏”,每次喝都觉得很难喝,在他的主观意识里铁观音又干净又好喝。当然,这两个例子有些极端了,但我也经常反思,他们两人难道就错了吗?显然,他们也没有错,他们有权利坚持自己的主观意识并据此作出相应的判断。再说回喝普洱茶的茶油圈,同样一款茶,大家围坐一堆喝起,喝完后有的说不错,有的说一般,有的说苦涩化得慢了点,有的说茶味很足啊,有的说很香,有的说是不是B货啊……其实这种情况的产生是很正常的,大家都是依据自己的主观判断来品评。

而每个人的喝茶经历、口感倾向、味觉灵敏度、甚至语言表达能力等都是不同的,这就从根本上导致了每个人的主观意识是不同的,得出的评论结果肯定也截然不同。如果换成有相似喝茶经历或者品饮水平的人在一起喝,得出的结果可能就会趋于一致,其评价应该是在一个水准上的。

主观认定除了有形成思维定势的特点外,还体现出容易受外因干扰的矛盾性。举个例子:我在喝甲级沱茶时(十元内的货),苦涩不堪,我条件反射的就会认为“低端货真难喝”;如果我在喝一款高大上时(千元以上的货),同样感受到的也是苦涩不堪,我就会失态的喊出“哇塞,这茶老霸气了,茶味十足,有搞头啊”。这就是个人的主观评价受到了“价格”这一外因的干扰,而造成了天壤之别的评价。

所以,综合起来说,喝茶主要还是要依靠自己的口感标准和主观意识去慢慢体会与感受,切不可盲目依据别人开汤时的口感评价去认定和选择。喝得开心就好,非高端不喝没错,一生只爱关甲特也不是罪。

十、存茶是一场持久战

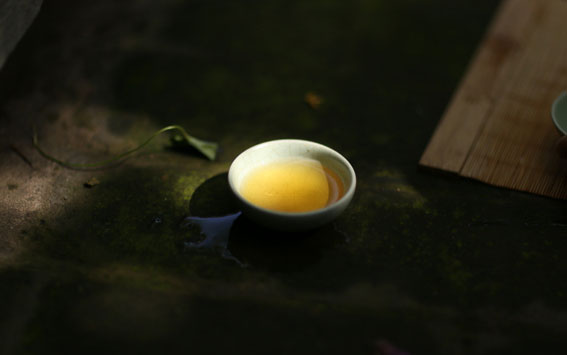

经常见老茶客教育我等,存茶要耐得住寂寞,要坚持,要用心去等,去感悟世间的魅力……更有甚者提出了“品老茶就是品味时光的味道”。回首一下自己几年来的喝普路,时间的确是一个最大的问题。刚喝普时,买茶,店小二对我说“多买点,边喝边存,过个三五年,就有老茶喝了”,但是听到这话,感动的,心里暖烘烘的。结果呢,三五年过去了,茶依然还是苦涩,我老了,茶却没老。生普的转化,的确是一个漫长的过程,就算是我所处的“两广湿地”,真要体验出茶的“老陈”,那还真不是三五年就能解决的问题,具体多少,我真不知道,也没有缘分喝上那神奇般的“老茶”。至于这场持久战,要持续多久,茶油们各自去体验吧。我与各位一起共勉!(本文来源:老茶鬼,作者:想飞天的鱼)